家族を扶養に入れたいとき

- 解説

- 手続き

- よくある質問

被扶養者とは?

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。

この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。

家族の範囲とは?

国内に居住し、主として被保険者によって生計を維持されている3親等以内の方です。

- ※対象者に被保険者以外の家族(配偶者や親族)がいる場合、その家族の収入証明を求めることがあります。

- ※75歳以上の方は、後期高齢者医療に加入となりますので被扶養者になれません。

- ※65~74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入した方も被扶養者になれません。

被扶養者の生計維持関係

被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入により生計を維持されていると認められることが必要です。

同居の場合は、認定対象者の収入が収入限度額未満で被保険者の年収の1/2未満であること、別居の場合は、認定対象者の収入が収入限度額未満で被保険者からの仕送り額より少ないことが必要です。

以上の方法により被扶養者の認定を行うことが、生活実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合は、具体的事情に照らし、最も妥当と認められる認定を行います。

| 年齢 | 年間収入 | 月額換算 | 日額換算 |

|---|---|---|---|

| 60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |

| ※被保険者の配偶者を除く 19歳以上23歳未満 |

150万円未満 | 125,000円未満 | 4,167円未満 |

| 60歳以上 60歳未満障害年金受給者 |

180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |

- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

別居家族への送金(仕送り)について

家族が別居している場合は、被保険者の送金により、家族が生計を立てていると認められることが必要です。扶養状況確認のため、送金を証明する銀行または郵便局の「振込受付書」等(過去6ヵ月分)をご提出いただきます。ただし、単身赴任・お子様の就学に伴う別居の場合は、送金の証明の提出は不要です。

| 送金額 | 認定対象者の年間収入見込み総額÷12ヵ月の金額以上

|

|---|---|

| 時期 | 毎月(ボーナス時のみや数ヵ月まとめての送金は原則不可) |

| 証明方法 | 下記の必須項目が確認できる書類 ●日付 ●金額 ●振込人名 ●受取人名

|

- 収入の範囲開く

-

次のすべての収入(2種類以上収入のある方は、合計収入)が対象となります。

収入の種類 内容 算出方法 - ①給与収入

給与・賞与など労働の対価としての収入 通勤交通費等の非課税収入を含む総支給額 - ②各種年金収入

厚生年金・国民年金・共済年金・労働者災害補償年金・企業年金など(非課税扱いの遺族年金・障害年金も含む) 介護保険料を控除する前の額 - ③事業収入

農業・漁業・保険の外交などの自ら事業を営み得る収入 確定申告書の総収入額から必要最小限の直接的必要経費を差し引いた額

- ④不動産収入

土地・家屋・駐車場等の賃貸収入 - ⑤利子収入

預貯金・有価証券など - ⑥投資収入

株式の配当・証券投資信託の収益の分配・出資の余剰金の分配など - ⑦雑収入

原稿料・印税・講演料など - ⑧健康保険の傷病手当金・出産手当金

退職後も継続して受ける健康保険の保険給付金 給付日額×360日(年収換算) - ⑨雇用保険の失業給付・傷病手当

退職後の生活補償として受け取る給付金 給付日額×360日(年収換算) - ※一時収入(退職金・不動産の売却や生命保険の解約金等)は収入に該当しません。

- 自営業者の収入について開く

-

自営業の方は、ご自身の収入により生計を維持していることから、原則として国民健康保険へ加入していただくことになります。ただし、収入が少なく、被保険者の収入により主として生計を維持していると認められる場合は、被扶養者として認定されます。

健康保険の扶養認定では、自営業者の収入は、ご提出いただいた確定申告書(控)の写しから、それなしでは事業が成り立たない必要最小限の直接的必要経費だけを売り上げから差し引いて収入を算出します。確定申告における所得金額とは異なりますので、ご注意ください。認められない経費

青色申告控除等の基礎控除、減価償却費、接待交際費、福利厚生費、損害保険料、貸倒金、租税公課など当組合が経費として認められないと判断したもの

- 夫婦が共働きの場合における、子の被扶養者認定開く

-

2021年4月30日付け厚生労働省通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保保発0430第2号、保国発0430第1号)」に以下のように取り扱うことが明示されました。(2021年8月1日より適用)

夫婦共同扶養の原則

健康保険では「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とすること」と定められています。

年間収入の考え方

- ①年間収入は過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。

- ※将来に向かって継続して扶養することが可能であるかを、個別の実態に応じて総合的に判断します。

- ②夫婦双方の年間収入の差額が収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

配偶者が共済組合に加入している場合

その者に被扶養者とすべき者にかかる扶養手当、またはこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者に被扶養者として差し支えないとされています。

扶養替えについての注意

夫婦の年間収入の逆転等により、被扶養者の認定を削除する場合は、年間収入が多くなった方の保険者が扶養認定することを確認してから削除手続きをお願いいたします。

- 被扶養者の異動(変更)があったとき開く

-

結婚や出産などにより被扶養者が増えたとき、就職や別居、死亡などでそれまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、手続きが必要です。

なお、当組合では毎年被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

- 【国内居住要件の例外となる場合】

-

- ①外国において留学をする学生

- ②外国に赴任する被保険者に同行する者

- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。

被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること

- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること

- (3)月額賃金が8.8万円以上であること

- (4)学生でないこと

- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること

(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

「国民年金第3号被保険者関係届」の提出について

2014年12月から、国民年金手続きもれによる無年金・低年金者を減らすことを目的として、20歳以上60歳未満の配偶者の扶養追加手続き実施の際に国民年金に関する書類の提出も必要になりました。健康保険の被扶養者として認定された日に国民年金第3号被保険者になります。

以下の書類を提出してください。

- ①「国民年金第3号被保険者関係届」

- ②「マイナンバーの確認ができる書類(※)」のコピー

- ※配偶者のマイナンバーカードの裏面コピーまたはマイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号表示がある住民票)の写し

- ・提出の際は、必ず封筒に封入・封緘の上、株式会社カネカ在籍者は健康保険組合へ、関係会社在籍者は事業所の健康保険担当部署へご提出ください。

- ・被保険者が65歳以上の方の配偶者については届出不要です。

- ・配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります(扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要です)。

もっと詳しく

- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

-

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。

したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

| 提出先 |

|

|---|---|

|

|

| 必要書類 |

|

被扶養者資格確認書類(夫婦共同扶養に該当しない16歳未満の扶養認定の場合は不要)

|

|

《20歳以上60歳未満の配偶者の手続を行う場合》

|

|

| 備考 |

|

- 被扶養者資格認定に必要な書類開く

-

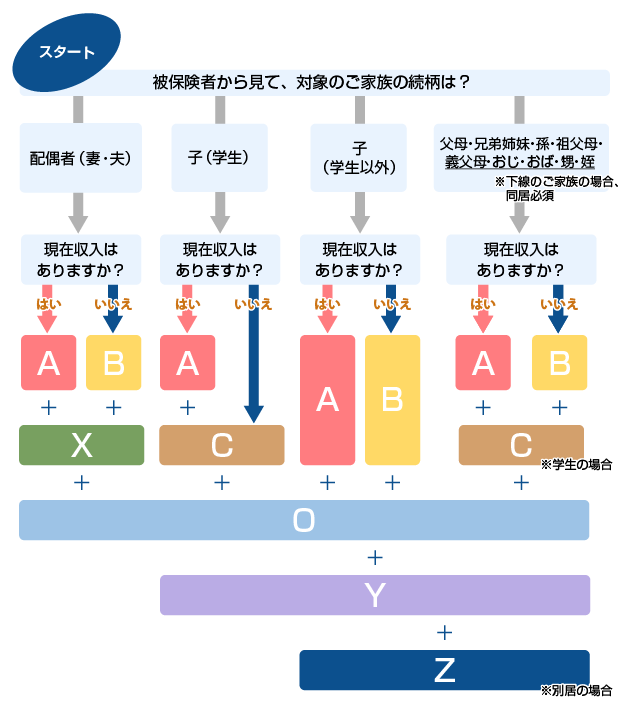

はじめに、下のチャートを確認し、該当する書類すべてを提出してください(コピー可)。

- ●[Y(共同扶養)]の書類を除き、16歳未満は添付不要。

- ●無職の場合でも、年金等の収入がある場合は「はい」を選択してください。

- ●その他の書類の提出をお願いする場合もあります。

- ※A~Zの該当する書類すべてを提出してください。

- A(収入を確認するための書類)開く

<入手先> 給与収入がある方

(パート・アルバイト等)直近3ヵ月分の給与明細+直近の賞与明細 勤務先 労働条件変更により

収入が減った方- ①社会保険資格喪失証明書

- ②雇用契約書等、今後の収入が記載された書類

勤務先 年金収入がある方 年金振込(改定)通知書または年金振込通知書など - ※企業年金や恩給等すべて含む。

日本年金機構等 自営業・農業

不動産・利子・配当

雑収入がある方直近の「確定申告書(控)」一式 - ※収入内訳書等を含む全ページのコピーをご提出ください。

税務署 雇用保険を受給している方 雇用保険受給資格者証

または雇用保険受給資格通知書(※)

- ※雇用保険被保険者証とは異なりますのでご注意ください。

- ※届出時に添付できない場合、失業等給付を受給しない場合は「雇用保険失業等給付受給についての申出書」と該当する添付書類をご提出ください。

ハローワーク

または

カネカ健保HP被保険者以外からの仕送りがある方 銀行等の振込受付書、その他毎月の仕送り額が確認できる書類 - 上記以外の収入

(傷病手当金・出産手当金・労災保険の給付等がある方)支給決定通知書など 発行元 - ※年収見込みが130万円を超える方で、障害者手帳をお持ちの方は、上記書類に障害者手帳のコピーを添付してください。

- B(直近の収入がないことを確認するための書類)開く

-

<入手先> 現在は無収入だが、前年1月1日以降に勤務先を退職した方 雇用保険受給資格者証

または雇用保険受給資格通知書(※)

- ※雇用保険被保険者証とは異なりますのでご注意ください。

- ※届出時に添付できない場合、失業等給付を受給しない場合は「雇用保険失業等給付受給についての申出書」と該当する添付書類をご提出ください。

ハローワーク

または

カネカ健保HPその他

無収入の方カネカ健保でマイナンバーを利用し、所得情報を確認しますので、届出提出時の収入証明書類の添付は不要です。

(取得した情報のみでは扶養状況の確認ができなかった場合は、追加で書類提出が必要となることがあります。その際は改めてご連絡させていただきます。)- ※無職の場合でも年金などを受給されている場合は『A』の書類をご提出ください

- C(就学中であることを確認するための書類)開く

-

<入手先> 「在学証明書」または「学生証(両面)」 - ※有効期限が過ぎているものは不可。

学校

- O(続柄・認定対象者の家族等を確認するための書類)開く

-

<入手先> 対象ご家族の「戸籍謄本」 市役所等 - ※ただし、被扶養者が配偶者または子であって、かつ被保険者と住民票住所が同じ場合は不要

- X(国民年金の手続きのための書類)開く

-

<入手先> ・国民年金第3号被保険者関係届

・対象家族のマイナンバー確認書類カネカ健保HP - ※被保険者が65歳以上の場合、または対象家族が20歳未満/60歳以上の場合は不要

- Y(共同扶養者の収入確認のための書類)開く

-

<入手先> 共同扶養者(被保険者と共同して対象家族の生計を維持する者)の収入を証明する書類の写し

(源泉徴収票、住民税決定通知書、直近3ヵ月分の給与明細+直近の賞与明細、1年間の収入見込み証明書等)共同扶養者の勤務先等 [共同扶養者の例] 対象家族 共同扶養者 子 共働きの配偶者(育休中等含む) 母(父) 対象家族と同居している父(母)、その他の家族 1人暮らしの母(父) 別居している兄弟姉妹等 - ※共同扶養者がいない場合、またはカネカ健保の被扶養者の場合は提出不要です。

不明な場合はカネカ健康保険組合までお問い合わせください。

- ※共同扶養者がいない場合、またはカネカ健保の被扶養者の場合は提出不要です。

- Z(別居の場合の送金を確認するための書類)開く

-

<入手先> 直近6ヵ月分の銀行振込明細書、郵便振替明細書、現金書留の控、

通帳の振込記録など送金が確認できる書類のコピー銀行等 - ※これから送金を開始される場合は、別途カネカ健康保険組合までご連絡ください。

- 被扶養者が海外居住の場合の添付書類開く

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類 例外該当事由 証明書類 ① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

扶養認定日について

- 添付書類の不足がなく、当組合が内容を確認できた場合に認定となります。

- 原則、事由発生後5日以内に当組合へ到着であれば、事由発生日での認定となります。

- 届出が遅れた場合は、原則として当組合が扶養の事実を確認した日が認定日になります。届出の遅延がやむを得ないと認められる場合のみ、14日以内の期間であれば、さかのぼって認定します。

- 出生の場合は、届出遅延の場合でも、認定日は出生日とします。

認定日に関しては、健康保険組合で総合的な審査の上、決定しておりますので、決定後の変更はできません。